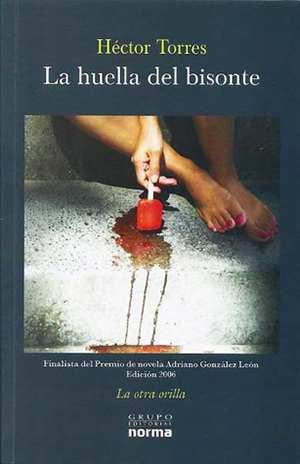

Me tomó tiempo decidirme a leer este libro. Sabía que dolería y cuando uno está adentro de ese país del que la autora habla, no es más dolor lo que uno deliberadamente busca. O no, al menos, ese dolor tan conocido y palpado a diario. Pero un día me asomé a sus páginas, dejando que fuese su propio discurso, pero sobre todo su propio ritmo, el que decidiera si seguía adentrándome en sus páginas o lo seguía postergando.

Era una serena mañana de domingo. Tras las primeras líneas, ya no pude parar.

Yo suponía lo que me iba a encontrar, y no me equivoqué. Pero lo que no me esperaba era que quedaría atrapado en una prosa que logró de forma impecable lo que suele hacer el arte: ofrecer una mirada que, aún siendo la realidad que veo a diario, está tan arropada por el misterioso velo de la belleza, tan ajena al ruido que no nos deja mirarnos con serenidad, que me hizo quedarme con Arianna, con su camino, sus reflexiones, sus dudas, hasta la última página.

Escrito como una carta para su hijo, con el rigor de la periodista, pero también con la sensibilidad de la madre, la hija, la mujer, la joven que debió atravesar el periodo más oscuro de nuestra historia y decidió asentarlo, Atrás queda la tierra es también una carta para todos los venezolanos del futuro, para que sepan o no olviden todo lo vivido. Para que jamás vuelva a repetirse. Es una carta para su hijo, pero también para los que se aferran a propagandas o a dogmas, olvidando que, ante todo, estamos hablando de seres humanos y sus vidas. Es una carta también para los que quieren saber por qué 8 millones de personas han huido de un país rico en recursos naturales. Para los que dudan y para los que necesitan que alguien le preste las palabras para explicarse.

Son muchos los testimonios que se han escrito sobre la Venezuela actual. Voces urgentes que desean contarle al mundo lo que no se puede atrapar en unos pocos párrafos noticiosos ni en unos análisis teóricos. Voces que se empeñan en que no se olvide lo vivido. Todas aportan algo a ese gran cuadro del horror. Atrás queda la tierra se suma a esas voces, ofreciendo el testimonio desnudo, no de los hechos (aunque se sustente en ellos, como buena periodista), sino de algo más humano, valioso e inasible: de los recuerdos, reflexiones y búsquedas de la autora por darle forma al dolor, al desasosiego, a la incertidumbre de saber que irse del país no basta para recuperar la calma arrebatada ni sentirte a salvo del horror. Es un largo monólogo para ese hijo que crece haciéndose preguntas sobre su propia vida. En este testimonio la autora trata de ordenar el relato de esa vida y lo comparte con los lectores.

Es un libro breve, contundente, honesto y hermoso que no pretende otra cosa que preservar su propia memoria. Léalo y regálelo a los amigos que ha hecho en su nuevo destino, ese que parecía algo momentáneo pero que, en tanto pasó el tiempo, como dice la autora, terminó siendo la vida. De hecho, si decide acercarse a una comprensión de esta larga, compleja y dolorosa historia de la Venezuela contemporánea, Atrás queda la tierra es un extraordinario punto de partida.

Gracias, Arianna de Sousa por compartir tu camino, tu soledad, tus temores y tu amor por tu hijo con los lectores.

Es un libro duro pero escrito desde ese lugar seguro que es la belleza. Y ella siempre amortiguará un poco ese inevitable dolor de estar vivos.