Si el instinto permite al hombre preservar la vida, el peligro le permite sentirla en toda su misteriosa dimensión. Instinto y peligro han equilibrado la existencia del hombre desde que apareció sobre la superficie de la tierra, pero en tanto dejó de cazar su alimento para abastecerse en el automercado, fue aletargando sus sentidos, hasta dejar de comunicarse con su propia naturaleza.

Si el instinto permite al hombre preservar la vida, el peligro le permite sentirla en toda su misteriosa dimensión. Instinto y peligro han equilibrado la existencia del hombre desde que apareció sobre la superficie de la tierra, pero en tanto dejó de cazar su alimento para abastecerse en el automercado, fue aletargando sus sentidos, hasta dejar de comunicarse con su propia naturaleza.

En medio de ese largo sopor de la existencia contemporánea surgen, de vez en cuando, individuos que conservan la naturaleza indómita que requiere sentir ese equilibrio, esos cuyos corazones siguen escuchando lo que Jack London denominó the call of the wild.

Fue el caso de Chris McCandless, el hijo de una acomodada familia de la Costa Este norteamericana quien, en 1992, con 24 años de edad, se internó en los bosques de Alaska, decidido a vivir cazando su propia comida armado de una escopeta, escasos conocimientos sobre la vida salvaje y una confianza desmedida en su fuerza de voluntad. Y aunque sobrevivió tres meses, su cuerpo sin vida fue hallado finalmente en el interior del autobús abandonado que le sirvió de hogar durante su aventura.

Ese caso produjo una honda conmoción en la opinión pública norteamericana de entonces, la cual lo conoció en detalles gracias a un reportaje que suscribiese el montañista Jon Krakauer para la revista Outside.

Luego de un tiempo de recibir decenas de cartas con opiniones y testimonios de personas que aseguraban haber conocido al chico, Krakauer se lanzó en una expedición tras sus pasos, con el fin de, a través de los sitios que visitó, los testimonios de quienes lo conocieron y la correspondencia que sostuvo durante los dos últimos años de su vida, entender las razones de McCandless para embarcarse en una empresa que, a decir de los expertos, constituía un suicidio.

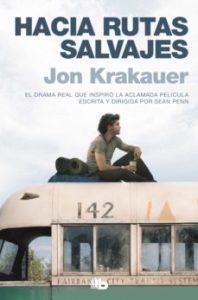

El resultado fue Into the wild (Hacia rutas salvajes, en la versión en español), un extenso reportaje de 285 páginas en el que logra reconstruir aspectos claves de la vida de McCandless: su infancia, sus antecedentes expedicionarios, las lecturas que lo embriagaron (Jack London, Leon Tolstoi y Henry David Thoreau, entre otros), su rencor hacia un padre autoritario y su deseo de escapar de una vida de comodidades que no podía darle lo que necesitaba: riesgo, aventura, capacidad de probarse a sí mismo y la desconcertante belleza de la vasta e indómita geografía virgen de los Estados Unidos.

Hacia rutas salvajes es una fina reflexión acerca de la ancestral lucha del hombre contra las adversidades y acerca de su imperiosa necesidad de reencontrar el vínculo perdido con la naturaleza. Pero también es un testimonio sobre ese umbral que, una vez que se atraviesa, resulta imposible devolverse: la experiencia de conocer las sensaciones que promete la vida en todo su esplendor, tal como nos fue dada. Ese umbral que hace sentir, a naturalezas como las de McCandless, que ya no es posible pastar en la mansa vida civilizada sin experimentar un hondo vacío existencial.